43. Pöllchesvereine

60. Jünglingshaus und Jünglingsverein

1814 erblickt Jakob Wintgens als Sohn einer Weberfamilie in Kettenis das Licht der Welt. Auch er wird Weber und lernt die Schattenseiten des Berufs kennen: die, die keine Aufträge erhalten, ertränken ihren Kummer in Schnaps. Er lädt sie ein in seine winzige Wohnung im Schilsweg und erklärt ihnen das Sonntagsevangelium in ihrer Sprache, der Mundart. Der Erklärung folgen einige unterhaltende Spiele. Und sie kommen immer wieder, am Sonntagnachmittag, der einzigen Freizeit der Woche. Und sie bringen auch ihre Freunde mit. Bald schon wird das Gedränge zu groß; Wintgens‘ Wohnung kann die jungen Leute nicht mehr fassen. Wohlgesinnte Gönner verhelfen ihm zu einem ersten Versammlungsraum an der Malmedyer Straße. Dieser wird das erste Vereinslokal des nunmehr entstandenen Jünglingsvereins. Nach Anschaffung einer Fahne beteiligt sich der Verein auch an der Fronleichnamsprozession sowie an den Begräbnissen verstorbener Mitglieder.

Inzwischen hat die Zahl der Hausweber rapide abgenommen. Die Webstühle werden in den Fabriken zusammengefasst. Unruhen und Unzufriedenheit pflanzen sich nun schneller fort, besonders die Wirren der 48er Jahre führen in den Eupener Fabriken vielfach zu Streiks. Der Jünglinsverein blüht. Man geht dazu über, kleine Feste abzuhalten. Im Jahre 1868 zählt der Verein 179 aktive Mitglieder. Mit Hilfe des Lehrers Drouven gründet Wintgens eine Gesangsabteilung. Als das Anwesen an der Malmedyer Straße den Besitzer wechselt, muss ein neues Lokal her. Wintgens fasst den Plan, einen Neubau zu errichten. Er erhält eine Baustelle an der Neustraße zum Geschenk. Geldspenden ermöglichen es schon bald, das große Werk zu beginnen. Die Vereinsmitglieder, mittlerweile 250 an der Zahl, leisten unzählige Arbeitsstunden. Das Heim für die Eupener Jugend ist im Entstehen. 1870 kann der Verein feierlich in sein neues Heim einziehen. Bei dieser Gelegenheit erhält er auch die kirchliche Genehmigung. Es bleibt eine große Schuldenlast, die durch die Gründung einer Casinogesellschaft und den damit verbundenen Schankbetrieb getilgt werden soll. Auch Tanzvergnügen werden nun abgehalten; der Überschuss des Schankbetriebes soll dem Vereinshaus zugute kommen. Als 1874 der Darlehensgeber sein Geld fordert, scheint der Zusammenbruch des Geschaffenen unabwendbar. Doch nun springt Kaplan Adrians, der neue geistliche Berater des Vereins, in die Bresche. Unter vielen Mühen gelingt es ihm, bei der Bevölkerung 190 zinsfreie Aktion zu je 10 Talern unterzubringen. Nach dem Tode Wintgens‘ am 24. Juni 1875 trägt seine Saat hundertfältige Frucht. 1899 wird der große Festsaal seiner Bestimmung übergeben. Vom Berliner Komitee für die Pariser Weltausstellung 1900 kommt eine Einladung, in der deutschen Abteilung für Jugendpflege auszustellen. Der Eupener Jünglingsverein, sein Vereinshaus, seine Statuten und Einrichtungen werden mit dem ersten Preis und der Goldmedaille ausgezeichnet.

1912 feiert der Katholische Jünglingsverein sein 75jähriges Jubelfest, verbunden mit Fahnenweihe. Er ist der älteste Jünglingsverein des Rheinlandes. Vom 19. bis 23. August werden im großen Saal des Jünglingshauses Exerzitien für die gesamte männliche Jugend der Stadt abgehalten. Am 25. August führt ein Festzug von der St. Josephs-Pfarrkirche durch die Stadt. Im großen Saal gelangt zur Aufführung „Der Friedensengel“, ein Schauspiel in 5 Akten.

Der Weltkrieg 1914-18 bringt das Vereinsleben zum Erliegen. Doch kaum ist der Krieg beendet, erstarkt der Verein wieder. Unter seinem Präses Kaplan Jean Arnolds begeht er 1937 glanzvoll sein 100jähriges Bestehen. Nach Kriegsende wird die Tätigkeit des Vereins nicht wieder aufgenommen, weil die geistliche Behörde ihm ihre Genehmigung versagt. Das Haus aber, das Jakob Wintgens mit Hilfe der ganzen Bevölkerung für die Eupener Jugend gebaut hat, wird immer an ihn erinnern.

In einer wechselhaften und von Geldnöten geprägten Geschichte konnte das Haus, mit finanzieller Hilfe der Eupener Bevölkerung, bis in die 60er Jahre vom Jünglingsverein verwaltet werden. Nach dieser Zeit übernahm die Christliche Krankenkasse die Vereinsschulden und richtete im Erdgeschoss des Vorderhauses ihre Büroräume ein. Ab 1980 übernahm das Kulturelle Komitee der Stadt Eupen nach einer ersten Renovierung in Eigenregie den Saalbetrieb. In zwei weiteren Umbauphasen 1992 und 1995 - mit Subsidien der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Stadt Eupen - entstand so das heutige Kulturzentrum "Jünglingshaus".

117. Kulturleben 1930

Wirtschaftlich war es kein besonders gutes Jahr, dieses Jahr 1930, in dem Belgien den hundertsten Jahrestag seiner Unabhängigkeit beging. Die Finanzkrise des Jahres 1929 war längst nicht überwunden, Teuerung und Arbeitslosigkeit bereiteten dem kleinen Mann nicht wenig Sorgen. Umso überraschter ist man, wenn man seinen Blick auf die kulturellen Tätigkeiten dieses Jahres richtet und feststellt, welche Fülle von Veranstaltungen in Eupen geboten wurde. Eine Vielzahl dieser Veranstaltungen fanden im Bergviertel statt

Am Sonntag, 5. Januar, lädt die Gesellschaft Theaterfreunde in das Jünglingshaus ein zur Aufführung des Schauspiels in fünf Akten „Tusnelda, die Tochter des Blinden“. Der Cäcilien Gesangverein an St. Josef feiert im Kolpinghaus sein Weihnachtsfest mit Männerchören und den Einaktern „Die schwere Schuld“ und „Peter auf Besuch“. Der Handwerker-Gesangverein hält sein Weihnachtsfest im Koch’schen Saale ab. Drei Einakter stehen hier auf dem Programm: „In der Bergschmiede“, „Die Ersatzreserve von Knüppelsdorf“ und „Das Gretel vom Erlengrund“.

Zu einem Konzert zugunsten der Armen des Vinzenzvereins wird für Mittwoch, 8. Januar, in das Jünglingshaus eingeladen. Fräulein Ria Hermanns, Mezzo-Sopran, das Eupener Solo-Quartett und ein Symphonieorchester unter der Leitung von Robert Kreusch sind dort die Aufführenden.

Am 12. Januar zeigt der F. C. 1920 sein schauspielerisches Können in den Schwänken „Tielemeier auf Abenteuer“ und „Stanislaus Krakowiak“, während am 19. Januar die Marianische Jungfrauen-Kongregation St. Josef das fünfaktige Schauspiel „Martyrin Christi, verzeihe mir“ im Jünglingshaus aufführt.

„Städtisches Volkstheater“ heißt eine Institution, die für Donnerstag, 23. Januar, die „Westdeutsche Bühne“ zur Aufführung des fünfaktigen Trauerspiels „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller in das Jünglingshaus verpflichtet. Die Vorstellung ist ausverkauft. Am Sonntag, 26. Januar, führt die Marianische Jungfrauen-Kongregation St. Nikolaus anlässlich der Einführung ihres neuen Präses Dechant Keufgens das Schauspiel „Mysterium Crucis“ (drei Akte) und das Lustspiel „Die Vermisste“ auf. Aus den zeitgenössischen Zeitungsberichten geht hervor, dass alle diese Veranstaltungen gut bis sehr gut besucht sind, obwohl im Laufe des Monats auch sechs Kappensitzungen stattfanden.

Im Februar folgt sofort die Gesellschaft Theaterfreunde mit der Operette „Jung muss man sein, wenn man lieben will“, die am Sonntag, 2.Februrar, im Jünglingshaus über die Bühne geht. Das Schauspiel „Mysterium Crucis“ wird dort am 9. Februar zum zweiten Mal aufgeführt; die „Westdeutsche Bühne“ bringt am gleichen Ort am 20. Februar das Lustspiel „Jugendfreunde“. Aber im Monat Februar dominiert der Karneval. 17 größere und kleinere Kappensitzungen werben um ihr Publikum, und an den Karnevalstagen gibt es vom 1. bis zum 4. März Trubel in allen Lokalen der Stadt. Trotzdem hat auch das Theater am Karnevalssonntag Erfolg zu verzeichnen. Die Gesellschaft Theaterfreunde spielt im Jünglingshaus „Im Krug zum grünen Kranze“, ein Lustspiel in drei „langen“ Akten.

Nach der nachkarnevalistischen Verschnaufpause findet am Sonntag, 16. März, das Volksschauspiel „Die Bockreiter“, das die Liebhaber-Bühne Eupen im Gesellenhaus (Kolpinghaus) aufführt, ein zahlreiches Publikum, während am gleichen Tag die Aachener Puppenbühne im Koch’schen Saal „Aschenbrödel“ für die Kinder und „Der Pfalzgraf“ für die Erwachsenen präsentiert. Im voll besetzten Saal des Jünglingshauses liest am 18. März der flämische Dichter Felix Timmermans aus eigenen Werken. Das Rahmenprogramm bestreitet der Cäcilien Gesangverein an St. Josef.

Am Sonntag, 23. März, kann das Theaterpublikum zwischen drei Veranstaltungen wählen. Im Jünglingshaus gastieren die „Theaterfreunde Brand“ mit dem fünfaktigen Schauspiel „Krone und Fessel“, im Gesellenhaus gibt der Theaterbund Eos das Drama „Schuldig“ (drei Akte) und bei Koch finden wir die Aachener Puppenbühne mit „Rotkäppchen“ für die Kinder (16.30 Uhr) und „Fra Diavolo“ für die Erwachsenen (20 Uhr).

Die Sängervereinigung Eupen kann bei ihrem zweiten Winterkonzert am 6. April, bei dem das Symphonie-Orchester Eupen mitwirkt, auf einen voll besetzten Saal blicken, obwohl gleichzeitig das Kölner Volkstheater bei Koch den Lachschlager „Tünnes auf Abwegen“ spielt. Schon am Donnerstag, 10. April, gastiert die Westdeutsche Bühne mit dem Schauspiel „Ostern“ von August Strindberg wieder in Eupen.

Als Gast seines Frühlingskonzertes am Weißen Sonntag (27. April), stellt das Eupener Solo-Quartett den schon sehr bekannten Bassisten Wilhelm Strienz (1900-1987) vor. Am gleichen Tag werden in vielen Lokalen der Stadt „Frühlingsbälle“ abgehalten. Die Marianische Jungfrauen-Kongregation St. Josef führt am Sonntag, 4. Mai, das Festspiel „Großmutter, Mutter und Kind“ und „Lohengrin“ (nicht von Richard Wagner) im Jünglingshaus auf. Am 7. Mai gastiert dort die Westdeutsche Bühne mit drei Einaktern von Anton Tschechow und am 22. Mai sind die „Rheinischen Kunstpuppenspiele“ mit „Hänneschen im Zauberland“ für die Kinder und „Genovefa“ für die Erwachsenen zu Gast.

Aus Anlass der Kirmes führen die Eupener Theaterfreunde am Sonntag, 22. Juni 1930, im Jünglingshaus den Schwank „Der Schusterbaron“ und das Singspiel „Lieserl“ auf.

Internationaler Wettstreit für Solo- und Doppelquartette

Die Reihe der Saalveranstaltungen eröffnet das Eupener Solo-Quartett bereits am Sonntag, 30. August, mit einem Konzert im Jünglingshaus unter Mitwirkung des englischen Cellisten Sheridan Russel. Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens veranstaltet der MGV Marienchor vom 13. bis zum 15. September einen Internationalen Wettstreit für Solo- und Doppelquartette im Hotel Koch und im Jünglingshaus. Das „Städtische Volkstheater“ lädt am Samstag, 27. September zur Aufführung der Komödie „Man kann nie wissen“ von Bernhard Shaw durch die Westdeutsche Bühne in das Jünglingshaus ein. Am Sonntag, 28. September, spielt dort die Liebhaberbühne Eos, Eupen anlässlich der Unterstädter Kirmes drei Einakter.

Zum 93. Stiftungsfest am Sonntag,5. Oktober, präsentiert der Jünglingsverein das Schauspiel „Bruderliebe“ und die Kriminalkomödie „Das Geheimnis von Dunbal Castle“, und der Gesellenverein gibt zum 71-jährigen Bestehen am 12. Oktober den „Barong Flöckmösch“ von Hein Janssen, der im Anschluss noch fünfzehn Mal (!) wiederholt werden muss. „Die Not der Alten“ heißt das Schauspiel, mit dem sich die Eupener Theaterfreunde am Sonntag, 19. Oktober im Jünglingshaus vorstellen, wo am 23. Oktober die Mitteldeutsche Bühne mit „Die andere Seite“ von E. C. Sheriff gastiert. Ihr 57. Stiftungsfest begehen die Sänger von St. Josef am 26. Oktober im Jünglingshaus mit einem Konzert und dem russischen Drama „Vom Vater gerichtet“.

Jede Woche ein neuer Film

Obwohl in vielen Lokalen bereits Kappensitzungen anlaufen, hat die Westdeutsche Bühne am 20. November Erfolg mit dem Schauspiel „Die Brücke“. Ihr erstes Winterkonzert veranstaltet die Sängervereinigung am 30. November im Jünglingshaus, während in der Friedenskirche der Organist Hans Hulverscheid in einem Orgelkonzert zu hören ist. Im Zeichen des Advent steht das Trauerspiel der Liebhaberbühne Eos am 7. Dezember: „Eva, das Spiel vom Sterben“, das seines Erfolges wegen am 9. Dezember wiederholt wird. Es folgen am 11. Dezember „Der Biberpelz“ von Gerhart Hauptmann (Westdeutsche Bühne) und am 14. Dezember „Das Drama in der Schmiede“ (Theaterverein Concordia Haaren).

Berücksichtigt man bei dieser Fülle von Veranstaltungen, dass auch die „Apollo Lichtspiele“ (Neustraße) jede Woche einen neuen Film zeigten und dass es seit Mitte des Jahres dazu noch die „Modernen Lichtspiele“ (Eupener Hof) gab, so kann man über die Vielfalt des Gebotenen und den Publikumserfolg nur staunen.

Diejenigen aber, die dies alles mit intensiver Probearbeit und ehrenamtlicher Tätigkeit zustande brachten, muss man bewundern, denn niemand von ihnen erhielt finanzielle Unterstützung von amtlichen Stellen.

125. Theater im Bergviertel

Zwei Eupener Vereine bemühten sich schon frühzeitig um die Schaffung einer u.a. für Theateraufführungen geeigneten Infrastruktur im Bergviertel: der 1837 von dem aus Kettenis stammenden Weber

Jakob Wintgens ins Leben gerufene katholische Jünglingsverein und der 1859 gegründete katholische Gesellenverein, auch als Kolpingverein (nach dem Gründer des ersten Gesellenvereins in Preußen,

Adolf Kolping, benannt). Letzterer errichtete 1885-1886 in der Bergstraße ein Vereinshaus mit Saal, in dem jährlich mehrere Theateraufführungen stattfanden. Der Jünglingsverein vollendete 1899

seinen Festsaal mit besonderer Theatergarderobe in der Neustraße. Beide Säle sind aus dem kulturellen Leben Eupens nur noch schwer wegzudenken.

Theaterstücke in Eupener Mundart erfreuten und erfreuen sich noch stets großen Zuspruchs. Vom langjährigen Küster an der Werthkapelle Mathieu Gouder (1856-1923) – mit Stücken wie „Dr Vogelsklos“

und „De gow Nobere“ - bis zum Schuhmachermeister Karl Willems (1915-1986) aus dem Bergviertel führt eine Kette begeisterter Laienspieler, die mit ihren Aufführungen die kernig-deftige Eupener

Sprache pflegten und vor dem Vergessen bewahrten. Die Gesellschaft „Theaterfreunde“ setzt diese Tradition fort.

126. Königliche Gesellschaft Theaterfreunde Eupen

Mit der Entstehung und der Entwicklung des Vereinslebens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wächst in Eupen auch sprunghaft die Liebe zum darstellenden Spiel. Während die meisten Vereine sich damit begnügen, das Theater als Teil ihres Festes zu betrachten, bringt der Jünglingsverein bereits abendfüllende Werke, in der Hauptsache die damals so beliebten Ritterschauspiele in vier bis fünf Akten.

Zu der steigenden Beliebtheit des Theaters mag wohl auch die Tatsache beigetragen haben, dass man gerade jetzt damit beginnt sich über ein Tabu hinwegzusetzen, das bis dahin rigoros eingehalten wurde: es war undenkbar, dass jemals eine weibliche Person mitgewirkt hätte. So musste die weibliche Rolle wohl oder über von einem Mann gespielt werden. Das erklärt z.B. den Ausspruch eines älteren Eupeners: „Dein Großvater war das schönste Mädchen von ganz Eupen!“

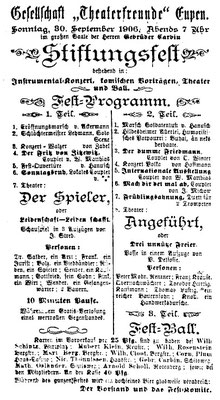

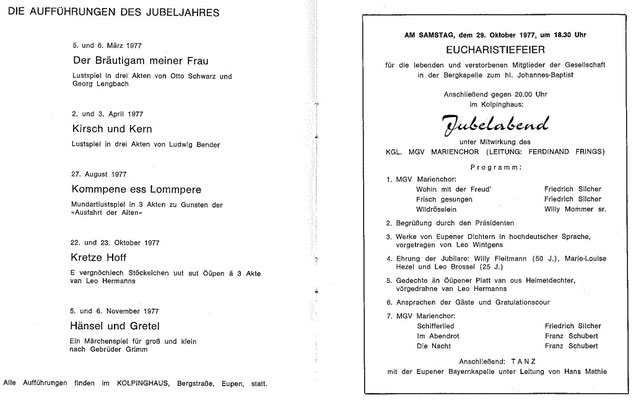

Der Freundeskreis, der sich im Jahre 1902 zusammengefunden hat, wirkt seit dieser Zeit ausschließlich bei den Festen anderer Vereine mit. Er nennt sich schlicht „Theaterfreunde“. Schließlich wagt man die Gründung eines selbständigen Vereins mit dem Namen „Gesellschaft Theaterfreunde“. Schon das erste Stiftungsfest, das die Gesellschaft am 30. September 1906 feiert, wird ein großer Erfolg. Die Anzeige unten zeigt, welches Mammutprogramm man zu bewältigen hat. Am 1. März 1912 wagt sich die Gesellschaft zum ersten Mal an ein abendfüllendes Schauspiel, „Die Wilderer“. Die Schwelle zum Erfolg ist überschritten und man erlebt nun in den nächsten Jahren eine Reihe von schönen Aufführungen, deren vorläufiger Höhepunkt wohl das am 18. Januar 1914 aufgeführte 8-aktige Schauspiel „Das Vater unser“ bildet. Dann setzt bald das große Völkerringen ein, das allen weiteren Tätigkeiten ein vorläufiges Ende bereitet.

Aber schon kurz nach Beendigung des großen Krieges finden sich die Theaterfreunde wieder zusammen und veranstalten am 16. November 1919 ihren ersten Theaterabend. Noch müssen die Abende wegen der verfügten Stromsperre um 17 Uhr beginnen. Am 20. Februar 1921 erlebt man zusammen mit dem Turnverein Germania (später Gymnastik) eine grandiose Aufführung im Jünglingshaus, bei der der Turnverein in 14 lebenden Bildern die Stationen des Kreuzwegs darstellt, während anschließend die Theaterfreunde den Fünfakter „Die heilige Elisabeth“ aufführen, bei dem rund fünfzig Personen mitwirkten. In der Folgezeit findet man die Gesellschaft in jedem Jahre als Veranstalter von zwei bis drei großen Theaterabenden, die stets einen großen Publikumserfolg haben.

Im Anschluss an das 25jährige Jubiläum der Gesellschaft entbrennt ein wahrer Streit unter den Eupener Vereinen. Am 9. Oktober 1927 führt die Gesellschaft Theaterfreunde im Saale Koch erstmals einen abendfüllenden Schwank auf: „Der Raubmörder“. Am gleichen Tage gibt der Gesellenverein den Dreiakter von Hein Jansen „Et Maart-Marie“ und der Jünglingsverein das Schauspiel „Feurige Kohlen“. Am 30. Oktober 1927 führen die Theaterfreunde im Jünglingshaus „Lorbeerkranz und Dornenkrone“ auf während die Liebhaberbühne am gleichen Abend im Saale Renardy (Hookstraße) mit den Einaktern „Alaska“, „Das achte Gebot“ und dem Lustspiel „Die feindlichen Nachbarn“ aufwartet. Am 8. Januar 1928 sind die Theaterfreunde Brand bei ihrem Eupener Bruderverein mit „Alt Heidelberg“ zu Gast im Jünglingshaus, während die Liebhaberbühne am gleichen Abend bei Renardy Hein Janssens „De Tant Rosaleja“ aufführt.

Am 1. März 1931 beginnen die großangelegten Passionsspiele in Eupen, eine gemeinsame Inszenierung der Theaterfreunde Brand und Eupen, unter Mitwirkung von Sängern des Kirchenchores an St. Nikolaus, bei der zeitweise bis zu 80 Mitwirkende auf der Bühne stehen. Die Passionsspiele haben einen gewaltigen Zulauf und werden noch zweimal wiederholt. Die dreißiger Jahre bringen überhaupt viele, stark beachtete Aufführungen. Damit kann sich die Gesellschaft ein Stammpublikum erwerben, das ihm viele Jahre treu bleibt. Diese schöne Zeit wird abrupt durch einen weiteren Krieg unterbrochen, der jeder weiteren Tätigkeit ein Ende setzt.

Am 7. September 1947 finden sich die Überlebenden wieder zusammen, um die unterbrochene Tätigkeit wieder aufzunehmen. Schon nach kurzer Probezeit kann als erstes Lustspiel „Die spanische Fliege“ mit Erfolg dreimal aufgeführt werden. Die endlich von der Kriegsfurie erlöste Bevölkerung ist für jede neue Aufführung dankbar und honoriert sie mit entsprechendem Besuch und Applaus.

In den 60er Jahren schrumpft die Schar der Darsteller allmählich zusammen, so dass Schwierigkeiten in der Besetzung der Rollen entstehen. Am 24. September 1966 wird Karl Willems als neuer Präsident eingeführt. Mit ihm hat die Gesellschaft einen Präsidenten erhalten, der neben einem gesunden Optimismus über einen guten Schuss Menschenkenntnis und eine ganze Menge Theatererfahrung verfügt. Unter seiner Leitung geht es langsam wieder bergauf. Doch die Aufführungen des Vereins, mögen sie noch so gut gebracht werden, haben eine schwere Konkurrenz: das Fernsehen. Dieses Medium hat nun einmal die größeren Möglichkeiten und dazu… man kann es hemdsärmelig und in Pantoffeln ansehen. In klarer Erkenntnis dieser Fakten entschließt man sich, einen neuen Weg zu gehen. Der erste Versuch ist gleich ein Treffer. Die Mundartkomödie, konkurrenzlos und ortsgebunden, „Et gruet Lott“, gibt den Theaterfreunden ob ihres Erfolges wieder Selbstvertrauen. Richtungsweisend für die Zukunft wird sie wirklich zum großen Los.

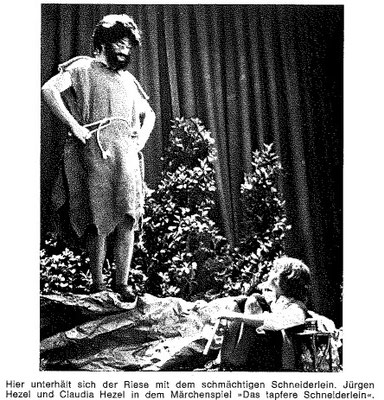

Bald schon werden auch Märchenspiele der Kinder für Kinder eingeführt und zu einem Erfolg. Den Anfang macht „Der gestiefelte Kater“, der zweimal wiederholt werden muss, gefolgt von „Das tapfere Schneiderlein“, „Kalif Storch“ und „Schneewittchen“.

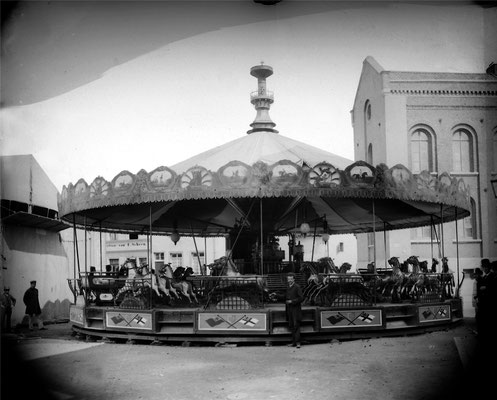

An dem großen Folklorefestzug, der am 29. August 1974 aus Anlass der 300-Jahrfeier der Eupener Stadtwerdung stattfindet, beteiligt sich die Gesellschaft mit einer beachtlichen Gruppe „Eupen Anno 1900“. Im Rahmen des gleichen Jubiläums wagt man am 26. und 27. Oktober die Aufführung von August Tonnars personenreicher Lokalkomödie „En Kejnaht än Öüpen ä vröügere Tiet“. Die Aufführung wird zu einem Riesenerfolg für die Gesellschaft.

Mit ihrem Mundarttheater trägt die Gesellschaft nicht nur wesentlich zur Erhaltung dieser Mundart bei, sondern gibt hier dem Zuschauer auch die Gelegenheit des Miterlebens, weil das Milieu des Werkes teilweise auch sein Milieu ist.

279. 175 Jahre Vinzenz Verein

Vor 175 Jahren entstand eine Vereinigung in Eupen, deren gesellschaftliches Wirken heute vom Bergviertel aus gestaltet wird. Der Eupener Vinzenz Verein wurde im Jahr 1849 von Menschen gegründet, die im Sinne seines Namensgebers ehrenamtlich und in größter Diskretion der notleidenden Bevölkerung der Stadt helfen wollten.

Beim Blättern im „Gabenbuch des Vinzenz Vereins Eupen“, das handschriftliche Eintragungen vom 20.04.1939 bis zum 01.10.1981 enthält, stellt man fest, dass die Unterstützung der Hilfsbedürftigen bis Ende der 1950er Jahre ausschließlich aus Brot und Milch bestand. Erst in den 1960er Jahren kamen Kartoffeln und vor allen Dingen Kohlen und Briketts hinzu. Außerdem erhielt jede unterstützte Familie zu Weihnachten eine Geldspende.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich vieles verändert. Leider gibt es auch in Eupen weiterhin Menschen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind.

Notsituationen und Armut haben viele Gesichter: bescheidene Renten, zu hohe medizinische Kosten, Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende mit geringem Einkommen, zu hohe Miete, Verzicht auf Klassenfahrt. All das führt zu sozialer Ausgrenzung und Isolation. In der heutigen Zeit darf man auch die Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisengebieten, die in Eupen gestrandet sind, nicht vergessen.

Bei seiner täglichen Arbeit begegnet der Vinzenzverein größtenteils mittel- und hilflosen Menschen, die sich, besonders für ihre Kinder, ein menschenwürdiges Leben in Frieden und Freiheit wünschen. Gerade diese Menschen sind besonders dankbar für jede auch noch so bescheidene materielle, administrative oder moralische Hilfe.

Da der Vinzenz Verein seine Unterstützung ausschließlich über Spenden finanziert, arbeitet er heutzutage nicht mehr im Stillen sondern versucht möglichst oft auf sich aufmerksam zu machen. Er ist bei facebook ebenso präsent wie im Internet und so oft wie möglich in der örtlichen Presse und im Pfarrbrief.

Das „Kerngeschäft“ besteht immer noch aus Lebensmittel-Hilfe. Aktuell in Form von Schecks eines in Eupen ansässigen Discountgeschäfts. Mit diesen können Lebensmittel (außer Alkohol und Tabakwaren) und Hygieneartikel erworben werden.

In Zusammenarbeit mit dem Damen-Service-Club „Soroptimist“ unterstützt der Vinzenz Verein auch gezielt Frauen und Kinder. Außerdem bemüht er sich bei Bedarf um materielle Hilfe in Form von Kleidung oder Mobiliar.

Den Verantwortlichen der letzten Jahrzehnte ist es immer wieder gelungen, jüngere Leute für die ehrenamtliche Mitarbeit im Eupener Vinzenz Verein zu gewinnen, so dass er momentan 25 Mitglieder im Alter von 36 bis 84 Jahren zählt. Diese prüfen bei Hausbesuchen die Lebensumstände und die finanzielle Situation der Antragsteller. Anschließend entscheiden alle Mitglieder gemeinsam ob Unterstützung gewährt wird oder nicht.

Menschen in Not können sich telefonisch unter 0497/97.11.97 (montags - freitags von 17 - 19 Uhr) oder per E-Mail: info@vinzenz.be an den Vinzenz Verein wenden sowie jeden 1. Samstag im Monat (außer an Feiertagen) zwischen 8h30 und 10h im Atelierhaus Eupen, Judenstraße 8 ihr Anliegen vorbringen.

286. Von der Unterstützungskommission zum Öffentlichen Sozialhilfezentrum

Von 1925 bis 1977 bestand die „Öffentliche Unterstützungskommission“ (Commission d‘assistance publique). Ihr Zweck bestand darin, bedürftige Bürger finanziell zu unterstützen. Ab dem 1. April 1977 trat an ihre Stelle das Öffentliche Sozialhilfezentrum (ÖSHZ). Diese Sozialinstitution geht auf ein Gesetz vom 8. Juli 1976 zurück. Das ÖSHZ ist gesetzlich verpflichtet, Einwohnern, die keine Einkünfte oder nur unzureichende Einkünfte besitzen, das Existenzminimum zu gewähren, d.h. ein garantiertes Mindesteinkommen.

Das Öffentliche Sozialhilfezentrum wird von einem Sozialhilferat geleitet; ihm gehören ein Präsident, ein Sekretär, ein Einnehmer und mindestens ein Sozialberater an. Der Auftrag des ÖSHZ besteht darin, es jedem Menschen zu ermöglichen, ein der menschlichen Würde entsprechendes Leben zu führen.

Allerdings versteht sich diese Sozialeinrichtung nicht als Wohltätigkeitsverein, sondern als ein öffentlicher Dienst, der sich an die gesamte Bevölkerung richtet. Das ÖSHZ bietet aber nicht nur eine finanzielle Unterstützung für Menschen, die nicht über ein gesetzliches Mindesteinkommen verfügen. Es kann auch in sozialer, medizinischer, sozio-medizinischer oder psychologischer Hinsicht wertvolle Hilfe bieten. In bestimmten Fällen beteiligt sich das ÖSHZ auch an Arztkosten, an Mietkosten und an der Finanzierung von Medikamenten. Am 8. November 1978 gründete das ÖSHZ den sozialen Dienst „Essen auf Rädern“. Er soll den Invaliden und betagten Leuten erlauben, ein möglichst langes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen.

Im Jahr 1989 ergreift das ÖSHZ eine lobenswerte Initiative: Minderbemittelte, die nicht mehr in der Lage sind ein Haus zu mieten, werden in einem renovierten Haus auf der Heggenwiese 23 und in einem auf der Neustraße gelegenen Haus untergebracht. 1989 verkauft das ÖSHZ seine Waldungen Rotterwäldchen und Waisenbüschchen an die Stadt Eupen. Mit dem Verkaufsertrag hat es sich dann an den Kosten für die Erweiterung des Alten- und Pflegeheimes beteiligt.

Vinzenzverein

Ergänzend zum ÖSHZ ist in Eupen der Vinzenzverein tätig, der inzwischen seinen Sitz im Atelierhaus Eupen an der Judenstraße gefunden hat. Der Eupener Vinzenz Verein wurde im Jahr 1849 von Menschen gegründet, die im Sinne seines Namensgebers ehrenamtlich und in größter Diskretion der notleidenden Bevölkerung der Stadt helfen wollten. Beim Blättern im „Gabenbuch des Vinzenz Vereins Eupen“, das handschriftliche Eintragungen vom 20.04.1939 bis zum 01.10.1981 enthält, stellt man fest, dass die Unterstützung der Hilfsbedürftigen bis Ende der 1950er Jahre ausschließlich aus Brot und Milch bestand. Erst in den 1960er Jahren kamen Kartoffeln und vor allen Dingen Kohlen und Briketts hinzu. Außerdem erhielt jede unterstützte Familie zu Weihnachten eine Geldspende.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich vieles verändert. Leider gibt es auch in Eupen weiterhin Menschen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Notsituationen und Armut haben viele Gesichter: bescheidene Renten, zu hohe medizinische Kosten, Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende mit geringem Einkommen, zu hohe Miete, Verzicht auf Klassenfahrt. All das führt zu sozialer Ausgrenzung und Isolation. In der heutigen Zeit darf man auch die Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisengebieten, die in Eupen gestrandet sind, nicht vergessen. Im Jahr 2021 kamen dann die Opfer der Hochwasserkatastrophe hinzu.

Da der Vinzenz Verein seine Unterstützung ausschließlich über Spenden finanziert, arbeitet er heutzutage nicht mehr im Stillen sondern versucht möglichst oft auf sich aufmerksam zu machen. Er ist bei facebook ebenso präsent wie im Internet und so oft wie möglich in der örtlichen Presse und im Pfarrbrief. Das „Kerngeschäft“ besteht immer noch aus Lebensmittel-Hilfe. Aktuell in Form von Schecks eines in Eupen ansässigen Discountgeschäfts. Mit denen können Lebensmittel, (außer Alkohol und Tabakwaren) und Hygieneartikel erworben werden. In Zusammenarbeit mit dem Damen-Service-Club „Soroptimist“ unterstützt der Vinzenz Verein auch gezielt Frauen und Kinder. Außerdem bemüht er sich bei Bedarf um materielle Hilfe in Form von Kleidung oder Mobiliar. Den Verantwortlichen der letzten Jahrzehnte ist es immer wieder gelungen, jüngere Leute für die ehrenamtliche Mitarbeit im Eupener Vinzenz Verein zu gewinnen, so dass er momentan 25 Mitglieder im Alter von 36 bis 84 Jahren zählt. Diese prüfen bei Hausbesuchen die Lebensumstände und die finanzielle Situation der Antragsteller. Anschließend entscheiden alle Mitglieder gemeinsam ob Unterstützung gewährt wird oder nicht.