3. Judenstraße?

Hätten mich nicht schon die ältesten mir bekannten Niederschriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert von der Namensschreibweise „Judenstrasse“ überzeugt (1580 „Jeudestraat“ - 1645/1685 „Judestrass“), dann würde ich sagen; „Hier liegt eine unberechtigte Straßenbezeichnung vor“. Denn es ist weder zu irgendeiner Zeit eine größere Ansiedlung von Juden im Eupener Raum nachgewiesen, noch entspricht die volkssprachliche Straßenbenennung „Jöes-stroot“ dem Dialektwort für Juden (= Jüdde). „JOES“ - „Jöes“ war in alter Zeit die Schreib- und Ausdrucksweise für den männlichen Vornamen „Johann“ (in der lateinischen Abkürzung „Joes“). Es liegt daher die Vermutung nahe, dass der heilige Johannes, dem schon im 17. Jahrhundert das nahegelegene „Heiligenhäuschen auf dem Berg“, die spätere Bergkapelle geweiht war und ist, der Straße ihren Namen gab. Irgend ein „Formfehler“ machte irgendwann (und zwar schon in früher Zeit) aus einem „Jöös“ ein „Jütt“ und damit die Bezeichnung „Judenstrasse“, wobei man es dann auch über Jahrhunderte hinweg beließ. Und so wollen wir es auch dabei belassen. Denn keiner der vielen Bewohner dieser traditionellen Eupener Straße möchte wohl eine Umänderung des alten Straßennamens. In alter Zeit wurde diese Straße auch „Judengasse“ genannt. Die Judenstraße wurde 1852 teils neu gepflastert, „theils neu chaussiert“.

Der mit Gestrüpp bestandene Bergabhang zwischen dem heutigen Olengraben und der Edelstraße – der Haasberg – bildete den Übergang vom großen herzoglichen Wald zum frühen Eupener Siedlungsgebiet. Ob diese Grenze auch für den doppelten Straßenverlauf in der Judenstraße verantwortlich ist, ist nicht eindeutig erwiesen. Laut einer undatierten Grenzbeschreibung, die vermutlich aus der Regierungszeit der Kaiserin Maria Theresia (1740-1780) stammt, verlief die besagte Grenze damals über die Ibernwiesen. Doch könnte es vorher anderes gewesen sein. Bis zur Abzweigung der Edelstraße – des Äsel – weist die Judenstraße ja eine außergewöhnliche Breite auf. Die Judenstraße war übrigens einer der drei Eupener Verkehrswege, die schon vor 1873 das Attribut Straße im Namen führten. Unter der Nazi-Herrschaft wurde aus der Judenstraße die „Rötgener Straße“.

25. Die alte Schmiede

Erinnerungen an eine alte Familientradition

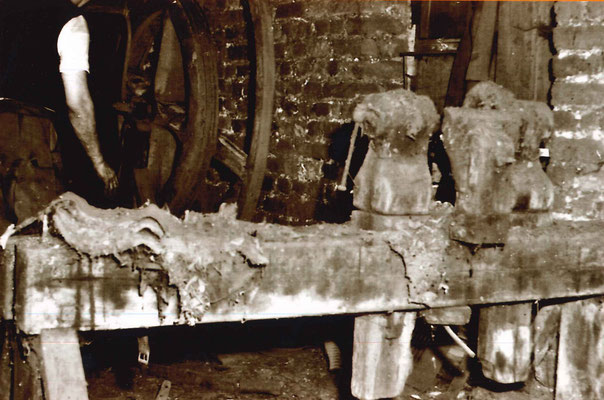

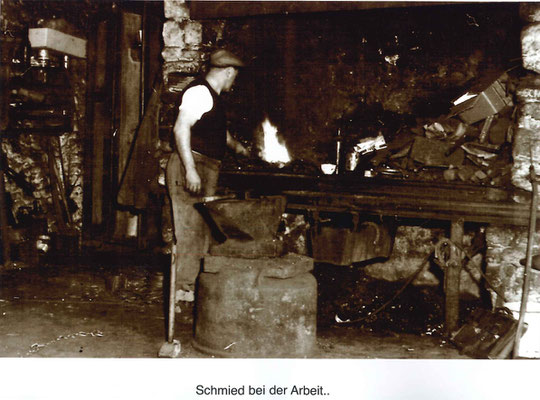

Seitdem vielerorts ein geradezu fieberhaftes Bestreben aufgeblüht ist, Zeugen der Vergangenheit aufzuspüren, sie zu pflegen und der Nachwelt zu erhalten, sind zahlreiche Bauwerke und Kunstgegenstände „entdeckt“ und vor der Zerstörung gerettet worden. Erfreulicherweise dehnt sich auch der interessierte Personenkreis immer mehr aus, so dass altes Kulturgut besser geschützt werden kann als je zuvor. Eines der – gewiss nicht wertvollen, für die Geschichte der Stadt Eupen jedoch besonders markanten – Gebäude ist seit Anfang 1975 von der Bildfläche verschwunden, weil es einem der modernen Wohnsilos weichen musste. Vielen ist sie kaum aufgefallen, die alte Schmiede an der Judenstraße, wo ein heller Klang von Hammerschlägen über dreihundert Jahre lang den Rhythmus des Lebens bestimmt hat. Ihre alten, robusten Mauern verrieten den Passanten mit keinem Zeichen die ehemals gemächliche Betriebsamkeit in einem der eigentümlichsten Viertel der Stadt. Die Einheimischen gingen gedankenlos vorüber, weil jeder die nichts sagende, graue und verrußte Fassade kannte und nichts Aufregendes daran zu finden vermochte. Erst ein Blick in den staubigen und schummerigen Innenraum ließ erahnen, dass man an dieser Stelle einem harten und aussterbenden Handwerk und einer inhaltsreichen Vergangenheit auf der Spur kam.

Von Generation zu Generation

Um die fünfziger Jahre des 17. Jahrhunderts entstand auf der Judenstraße eine Schmiede, primitiv eingerichtet und von einem Mann namens Mattar geführt. Er begann an dieser Stelle ein Handwerksgeschäft, da angesichts der vielen Pferde in der näheren Umgebung in kürzester Zeit florierte. Aus der damaligen Zeit ist nur noch wenig über die Tätigkeit in diesem Haus bekannt. Fest steht nur, dass die Schmiede vom Vater auf den Sohn über viele Generationen vererbt wurde und seit ihrem Bestehen im Familienbesitz blieb. Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts – soweit kann sich die heutige Generation noch erinnern – war die Judenstraße die Hauptverkehrsader Eupens, das Zentrum des Dorflebens, weil sich dort die Fuhrleute trafen, ihre Pferde beschlagen oder einen Pferdewagen anfertigen bzw. ausbessern ließen und gleichzeitig das Gesellschaftsleben bestimmten.

Alles in Handarbeit

Zu dieser Zeit waren drei Brüder, außerdem ein Schwager und ein Stellmacher dort beschäftigt. Sie kamen den zahlreichen Aufträgen kaum nach, obgleich sie morgens beim ersten Sonnenstrahl schon in der Schmiede standen und abends ihre Schatten noch im Schein der Tran- oder Petroleumlampe an den Fenstern vorbeihuschten. Sie waren alle Meister ihres Fachs und kannten sich in ihrem Beruf ebenso aus wie im Umgang mit Pferden. Ihre Arbeit beschränkte sich nicht allein auf die Schmiede im engsten Sinne, sie waren gleichzeitig ausgezeichnete Pferdekenner, Tierpfleger und fast Ärzte. Auch beherrschten sie das Schreinerhandwerk und waren in jedem Fall lustige Gesprächspartner.

Alles wurde von Hand gefertigt : die Hufeisen, das Werkzeug, Radbeschläge, Karrengestelle, die großen Holzräder, die Speichen und Naben, eben alles, was zu Pferd und Wagen gehörte. Auf einer uralten Drechslerbank, die von zwei Arbeitern mit einem Schwungrad betrieben wurde, entstanden die Einzelteile für einen Pferdewagen. Bei dieser manuellen Herstellung benötigte man allein für zwei Wagenräder zwei Wochen – heute wäre das eine Arbeit für wenige Stunden. Bis weit hinein in die Judenstraße standen die reparaturbedürftigen Wagen, die angesichts des mühsamen und langsamen Arbeitsvorganges längere Zeit für den Bauern oder Fuhrmann entbehrlich sein mussten. Die Vielzahl der Aufträge und die rund 20 zu beschlagenen Pferde pro Tag ließen die Stellmacher und Schmiede in ihrer Arbeit fast ersticken.

Das Rohmaterial bezog man aus Aachen. Werkzeuge, Nägel und Hufeisen wurden selbst angefertigt. Zwei abgeschlissene Hufeisen ergaben nach fachmännischer Behandlung ein neues! Die Radbeschläge wurden von Hand geschnitten, in zwei großen Feuern erhitzt und dann auf das bereits fertig gestellte Rad gepresst.

Die Hufgröße aller Pferde aus der näheren und weiteren Umgebung war dem Schmied bekannt, und rundherum hingen die entsprechenden Eisen – nach Maß gefertigt – an den Wänden. Geschmiedet wurde in einem durch Kohle geheizten Feuer, das zunächst durch einen handbetriebenen Blasebalg und später von einem Zylindergebläse aufrechterhalten wurde. Die meiste Arbeit gab es im Winter, wenn die Hufgriffe, das vorstehende Ende des Hufeisens, im Eis schneller verschlissen als sonst und jeden Tag neu geschliffen werden mussten. Heutzutage ist das durch die eingesetzten Stollen nicht mehr notwendig.

Die Kunst des Beschlagens bestand darin, die richtige Stelle für den Nagel zu finden und das Pferd nicht zu verletzen. Da alles heiß geschmiedet wurde, war die Verletzungsgefahr vielfach größer, zumal wenn das Eisen nicht genau passte. Die Wandung des Pferdehufes ist nicht dicker als 5 Millimeter, und in diese Wandung wurden die Nägel hineingetrieben. Auch das ist heute vereinfacht, denn Eisen und Nägel werden jetzt „kalt“ angebracht.

Der Tagesablauf eines Schmiedes war ebenso vielseitig wie reizvoll. Allein die kleinen Geschichten am Rande füllten bereits einen großen Teil des Lebens aus .Auch damals wurde bereits möglichst rationell gearbeitet, gemessen an den zu dieser Zeit gültigen Begriffen. Eine große Verdienstspanne gab es nicht; oft sahen die Schmiede statt Bargeld lieber eine Flasche Schnaps, die ein großzügiger Kunde mitbrachte und die dann sogleich geleert wurde… Rechnungen wurden nur einmal im Jahr geschrieben.

Ausgezeichnete Pferdekenner

Lambert Mattar, ein nicht mehr als Schmied tätiger Sohn aus der traditionsreichen Familie, dessen Bruder Mathias als letztes Glied in dieser Kette in der Schmiede tätig war, erinnert sich noch sehr gut an die Zeit vor und nach dem ersten Weltkrieg. Mathias und dessen Vater verstanden sich nicht allein auf das Schmieden, sie wurden auch oft um Rat gebeten, wenn es galt, ein neues Pferd zu kaufen oder ein Tier zu pflegen .Zu den Arbeiten in der Schmiede gehörten auch das „Zu-Ader-lassen“, die Pflege von Wunden oder das Schwanz-Beschneiden. Gemeinsam mit den Bauern oder Fuhrleuten besuchte der Schmied die Pferdemärkte von Tongern, Maastricht oder in Deutschland und gab vor seinem Kauf sein meist entscheidendes Urteil über das fragliche Tier. Sein Urteil hatte vor allem deshalb Gewicht, weil man sich auf den Sachverstand des Schmiedes verlassen konnte.

Mittelpunkt des Lebens

Im Stadtbereich Eupen gab es um die Jahrhundertwende bis nach dem ersten Weltkrieg mehr als ein Dutzend Schmieden; wichtigste unter denen war die auf der Judenstraße, wo sich das Gesellschaftsleben Eupens abspielte. Hier traf sich die halbe Stadt, denn hierhin kamen die meisten Fuhrleute aus der Umgebung, die natürlich immer Neuigkeiten zu erzählen wussten. Während die Pferde beschlagen wurden und die Kunden warten mussten, blieb genügend Zeit zu einem gemütlichen Plausch, wobei die obligate Flasche Branntwein die Runde machte.

Die Schmiede war auch der Treffpunkt der Kinder aus der Nachbarschaft, denn im tiefen Staub des verqualmten Raums amüsierten sie sich am besten. Die Arbeiter störte das nicht, im Gegenteil, sie hatten ihre Freunde an dem lustigen Völkchen. Ein weiterer Anziehungspunkt für die Kinder war neben der Schmiede ein privater Tierpark mit Hunden, Ziegen, Katzen, Eichhörnchen und anderen Viechern. Gelegentlich durften die Knirpse auch „mitarbeiten“, beispielsweise den Blasebalg ziehen oder am staubigen Boden die Nägel aufsammeln. Bei dieser Gelegenheit mischte auch hin und wieder ein „geschäftstüchtiger“ Kunde mit, der die aufgelesenen Nägel dann in die eigene Tasche steckte .Diese „Kunden“ kannte der Schmied natürlich unter allen anderen und machte sich eine teuflische Freude daraus, unauffällig einige Nägel aus dem Feuer zu nehmen und sie unter die anderen zu streuen. Anschließend wartete er nur noch auf den Augenblick, da der „Sammler“ sich an dem heißen Metall die Finger verbrannte…

Autos verdarben das Geschäft

Während vor 1900 eigens ein Nagelschmied benötigt wurde, um den Bedarf am Nägeln zu decken, und neben Meister Mattar noch mehrere Gehilfen bzw. Stellmacher voll beschäftigt waren, leitete die zunehmende Motorisierung des Straßenverkehrs einen schlagartigen Rückgang des Geschäftsleben auf der Judenstraße ein. Pferdewagen waren kaum noch gefragt, der Pferdebestand (in Blütezeiten über 400 allein in Eupen!) nahm ab, die Kundschaft schrumpfte dementsprechend zusammen. Autos wurden für die Fuhrleute lohnender.

Nach dem ersten Weltkrieg gab es anstelle von von Pferden noch Zugochsen, die gleichfalls beschlagen wurden, nach und nach aber ebenfalls der Modernisierung durch Kraftfahrzeuge weichen mussten. Für die Erhaltung des Berufszweiges in der Schmiede sorgten die reichen Besitzer von Reitpferden sowie die Waldarbeiter, die für die Schlepparbeiten auch weiterhin auf die stämmigen Gäule nicht verzichten konnten. Unterdessen wurden in den fünfziger und sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts ein absoluter Tiefpunkt im Pferdebestand erreicht, bevor der Reitsport einen neuen Aufschwung erlebte und Ende der siebziger Jahre wieder mehr als 300 Tiere im Eupener Stadtgebiet gehalten wurden.

Inzwischen hatte der Schmied auf andere Beschäftigungen umgesattelt, beispielsweise auf Kunstschmiedearbeit oder Reparaturen an Werkzeugen oder Metallgegenständen. Aber davon konnte dieser einst blühende Betrieb nicht leben, und so starb mit dem Tod von Mathias Mattar gleichzeitig eine über dreihundert Jahre alte Tradition, an die inzwischen nicht einmal mehr der Standort erinnert. Ein Stück romantische Vergangenheit ist verschwunden, auf nimmer wieder.

40. Der Aussichtsturm am Moorenhügel

Man zählte das Jahr 1909. Dr. jur. Joseph Rütgers war Stadtoberhaupt. Sein Vorgänger, Theodor Mooren, hatte aus Eupen eine grüne Stadt gemacht. Überall, wo sich nur die Gelegenheit bot, hatte der „Baumtheodor“ Bäume und Sträucher anpflanzen lassen. Die großen Volksfeste, vornehmlich die Waldfeste, hatten ihr Ziel erreicht: Viele zogen jetzt wieder an Sonn- oder Feiertagen hinaus in Gottes freie Natur.

So war es denn auch nicht verwunderlich, dass man nach Moorens Tod neue Wege suchte, um die Schönheiten der Eupener Landschaft und vornehmlich seiner großen prächtigen Waldungen der hiesigen Bevölkerung und den Kurgästen immer näher zu bringen.

So kam es, dass man sich in der Eupener Stadtratssitzung vom 6. August 1909 mit der Errichtung eines Aussichtsturmes auf der Judenstraße am Moorenkopf befasste. Zur Diskussion standen zwei Projekte, eins aus Eisen und das andere aus Holz.

Eine Eisenkonstruktion würde zwischen 2000 und 3000 Mark kosten, dagegen eine aus Holz und Beton nur 900 Mark. Der Vorstand des Verschönerungsvereins hatte sich erboten, einen Beitrag zu Verwirklichung dieses Projektes in Höhe von 400 Mark zu leisten. Der Verkehrsausschuss, so hieß es, möchte im nächsten Jahr seinen Beitrag leisten, im Augenblick ist er nicht dazu in der Lage, da die Herausgabe seiner Schrift „Der Luftkurort Eupen, geschildert von einem Kurgast“ und der „Pharuskarte“ seine Kasse vollständig geleert hat.

Der Vorschlag, die Stadt möge zum bevorstehenden Turmbau einen Zuschuss leisten, stieß im Stadtparlament auf heftigen Widerspruch. So war es nicht verwunderlich, dass man den Turmbau aus Eisen mit der Begründung „zu teuer“ verwarf. Der Lokalreporter der damaligen Zeit schreibt über das Holzbauprojekt: „Selbst der Genehmigung zur Überlassung des Holzes von der abgebrochenen Brücke im Pang wurde durch den Beigeordneten Peters widersprochen. Diese wurde aber erteilt mit 10 gegen 6 Stimmen. Ein Geldbetrag seitens der Stadt wurde nicht bewilligt.“

Stadtverordneter Peters hatte noch weitere Bedenken gegen die Errichtung des Aussichtsturmes, da nach seiner Ansicht der Turm auch abgeschlossen werden müsste, weil sonst jede Woche „mindestens ein Kind von oben herunter fiele“. Die gleichen Bedenken hatten die Herren Becker und von Asten. Stadtverordneter Gilles wies darauf hin, dass auch ein „Automatverschluss“ angebracht werden könne, „der nach Entrichtung eines Obolus sich öffne“.

In dieser Sitzung einigte man sich auf die Höhe des zu erhebenden Betrages für die Ersteigung des Aussichtsturmes. Der Bürgermeister hatte 20 Pfennig vorgeschlagen, die Versammlung stimmte aber für 10 Pfennige.

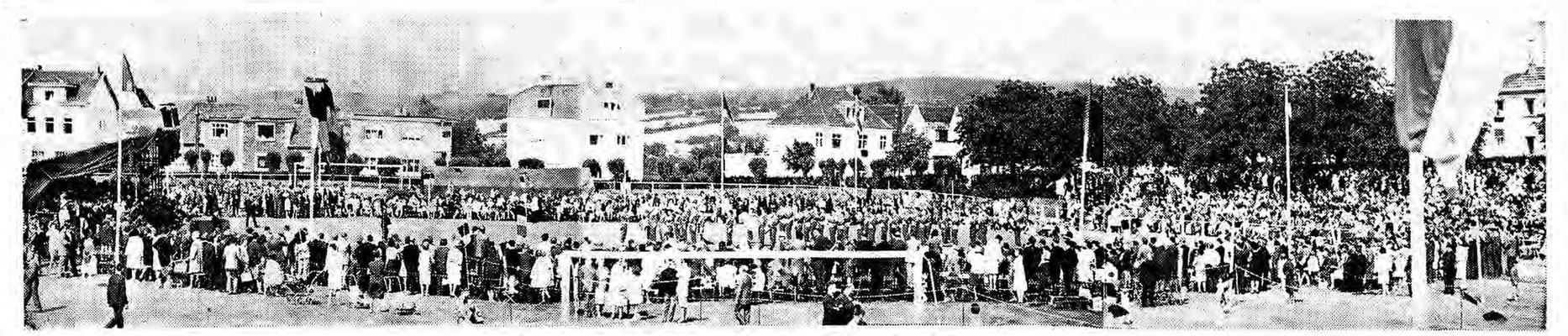

Kurz darauf begann man mit dem Bau des Aussichtsturmes auf der Judenstraße. Am 11. September 1909 stand dann folgende Lokalnachricht in der Tagespresse: „Auf der Judenstraße erhebt sich schon der neue Aussichtsturm. Er wird wohl für Sonntag, den 19. diesen Monats, wenn die Generalversammlung der Cäcilienvereine hier stattfindet, bestiegen werden können. Wie versichert wird, soll die Aussicht vom neuen Turm großartig sein: Man kann ganz Eupen überschauen. Dazu reicht der Blick über die weite Gegend.“

41. Erinnerungen an einen Eupener Aussichtsturm

An mehreren Tagen vor der Freigabe des Holzturmes veröffentlichte Bürgermeister Rütgers nachstehende Bekanntmachung: „Der vom Städtischen Verkehrsausschuss errichtete Aussichtsturm an der Judenstraße kann von Sonntag, dem 19. dieses Monats, an bestiegen werden. Die Besteigung ist nur gegen Lösung einer Karte beim Turmwärter, Herrn Viktor Kreusch, zulässig. Kinder haben nur in Begleitung Erwachsener Zutritt. Einzelkarte: 20 Pfg. 1 Dutzend Karten 1,20 Mark. Mehr als 30 Personen dürfen den Turm nicht gleichzeitig besteigen.“

Der erste Tag der Turmbesteigung durch die Bevölkerung sollte auch Anlass zu verschiedenen Festlichkeiten geben. Für morgens 11.30 Uhr war unter der Haas ein Kurkonzert des Harmonie-Musikvereins vorgesehen. Am Tag vor der Einweihung schrieb der Lokalreporter in den „Eupener Nachrichten“: „Hoffentlich ist das Wetter morgen günstig. Wir machen darauf aufmerksam, dass die einzige Gelegenheit, einmal ganz Eupen überschauen zu können, nur mittels des Aussichtsturmes geboten ist. Zu einem Fesselballon oder zu einem Luftschiff, von dem aus die Aussicht zu genießen wäre, haben wir es noch nicht gebracht. Wir wollen es begrüßen, dass der Verkehrsausschuss uns einstweilen den Turm erbaute. Der städtische Verschönerungsverein hat zu den Erbauungskosten, den hohen Betrag von 400 Mark bewilligt.“

Sonntag, 19. September 1909, sollte also der Tag der Einweihungsfeierlichkeiten werden. Das Wetter war aber sehr schlecht und eignete sich absolut nicht zum Besteigen des Turmes. Das Kurkonzert der Harmonie unter der Haas fiel aus, und der Cäcilienchor von St. Joseph, der mit seinen Sangesbrüdern aus dem Dekanat den Turm besteigen und dann in luftiger Höhe ein Liedchen zum Besten geben wollte, konnte sein Vorhaben auch nicht verwirklichen. Der Regen war an allem Schuld. Alle Festlichkeiten wurden abgesagt. Am darauffolgenden Montag war das Wetter besser; einer der ersten „Gipfelstürmer“, der vom Turmwärter Kreusch ein Fernrohr erhielt, schildert sein Turmerlebnis wie folgt:

„Mit einem Feldstecher, den mir der Turmwärter freundlich mitgab, habe ich die Ausschau genossen, und ich empfehle Dir ebenfalls einen Besuch des Turmes. Zwar ist er 16 Meter hoch, doch Du überzeugst Dich, dass er fest und stark gebaut ist, die Stufen sind bequem, wie Du die einzelnen Terassen ersteigst, so wird der Blick weiter und weiter, bis oben hoch – ein Gefühl des Schwindelns überkommt Dich nicht – Du den weiten herrlichen Rundblick genießest! Warum hat der Verschönerungsverein zu den Kosten des Baues 400 Mark beigetragen? Wohl zunächst in Anerkennung der Bestrebung zur Hebung des Fremdenverkehrs, dann aber auch deswegen, weil der Turm Gelegenheit dazu gibt, die ganze Schönheit der Stadt einmal zusammengefasst zu bewundern. Dabei durfte der Verschönerungsverein nicht fehlen. „Oben flattern die Fahnen. Die vier Holzstangen werden vielleicht nochmals eine weitere Bekrönung des Turmes zu tragen haben. Gefällig und schlank steht er da: hoffentlich wird er nicht allein von den Einheimischen, sondern recht oft von den fremden Besuchern bestiegen. Denn Eupen ist ja Kurort und Sommerfrische, es soll viele Gäste anziehen. Möge in Zukunft der Turm ein Haltepunkt zahlreicher Ausflügler sein.

Doch die Ausflügler, Sommerfrischler und auch die Eupener selbst müssen neben dem Blick auf Naturschönheiten auch andere Dinge beachten: alles kostet Geld, auch das Besteigen eines Aussichtsturmes. Darum sei ausgedrückt, dass der Zutrittspreis von 20 Pfg. vielen etwas hoch erscheint. Gemildert wird die Sache allerdings dadurch, dass Kartenblocks zu ermäßigtem Preise verkauft werden; aber man darf überzeugt sein, dass der Besuch viel zahlreicher sein wird, wenn der Zutritt – besonders jetzt anfänglich – zu geringerem Satz gestaltet ist; obwohl es ja anderswo Türme gibt, die keine solch schöne Aussicht wie die hiesigen bieten, zu denen das Besteigungsgeld nicht höher wie hier angesetzt ist.“

42. Aussichtsturm

Es stand auch einmal auf der Judenstraße unweit der Kapelle ein Aussichtsturm. In der Stadtratssitzung vom 6. August 1909 diskutierten die Stadtverordneten die Errichtung eines Aussichtsturms auf der Judenstraße am „Moorenkopf“. Der Vorschlag, die Stadt möge zum Bau einen Zuschuss leisten, fand lebhaften Widerspruch. Es wurde darauf hingewiesen, dass man der Feuerwehr einen festen Turm versagen musste, wegen der schlechten Finanzlage der Stadt und man somit geschweige Geld für einen Aussichtsturm habe. Schließlich genehmigte man die Überlassung des Holzes der abgebrochenen Weserbrücke am Pang.

Bürgermeister Dr. jur. Joseph Rütgers (1905-1913) berichtete ferner wie der Verkehrsausschuss unter Benutzung der großen Feuerwehrleiter auf der Moorenhöhe einen Gesamtrundblick über die Stadt genossen haben, wie man ihn sonst nirgends finden kann.

Der Turm wurde von vielen Eupenern und auch Fremden bestiegen, jeder wollte Eupen einmal „aus der Luft“ sehen oder einen Fernblick zum Venn werfen. Ganze Schulklassen zogen mit ihren Lehrpersonen dorthin, und nicht selten war diese Turmbesteigung ein beliebtes Aufsatzthema. Oben auf der Plattform des Turmes fiel immer wieder der Ausspruch: „De Utsecht hei es fin. Su fin we a gene Rhin“.

Aus dem Holz der Brücke am Pang wurde der Aussichtsturm auf der Judenstraße zwischen dem 12. und 19. September 1909 fertiggestellt. Viereckig an seinem Fuß, verjüngte er sich nach oben zu einer überdachten, abgestumpften Pyramide. Treppen im Innern führten zu den Plattformen. Von hier aus erfreute man sich eines einzigartigen Panoramas. Der schöne Aussichtsturm auf der Judenstraße wurde von vielen Eupenern und auch Fremden bestiegen. Jeder wollte Eupen einmal „aus der Luft“ sehen oder einen Fernblick zum Venn werfen. Ganze Schulklassen zogen mit ihren Lehrpersonen dorthin, und nicht selten war diese Turmbesteigung ein beliebtes Aufsatzthema. Der Schlüssel der Turmtür wurde beim Turmwächter Kreusch aufbewahrt. Er hing an einem Brett in der Küche, und die damalige Jugend erfand immer wieder neue Tricks, um „Krüsche Fin“ abzulenken und in den Besitz des Schlüssels zu gelangen. Eine Gratisbesteigung des Turms war immer ein besonderes Ereignis für die Jugend.

Im Krieg 1914-1918 wurde allen Zivilisten der Zugang zum Turm verboten. Er diente nur mehr militärischen Zwecken. Große Fernrohre auf der oberen Plattform ermöglichten einen weit größeren Ausblick „nach dem Feind“. Nach dem Krieg verschwand dann der Turm so plötzlich, wie er gekommen war. Das Holz der Brücke am Pang war morsch geworden, und der Turm drohte zusammenzubrechen, der Abbruch des Aussichtsturmes oberhalb der Moorenhöhe konnte nicht mehr aufgehalten werden. Zehn Jahre hatte Eupen einen Aussichtsturm.

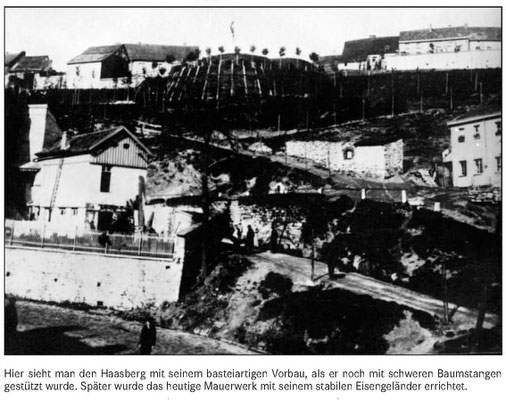

Malakoff

ursprünglich volkstümlicher Name für die Moorenhöhe. Malakoff war eine Festung vor Sewastopol, die im Krimkrieg 1855 von den Franzosen erobert wurde. Am Haasberg ließ der Verschönerungsverein ab 1883 Erdaufschüttungen vornehmen, um eine Aussichtskanzel zu schaffen. Der Hügel wurde von den Eupener "Malakoff" genannt. Später erhielt die durch Mauern befestigte Kanzel den Namen "Moorenhöhe".

58. Der schreckliche Brand an der Judenstraße

Am Sonntag, dem 6. Januar 1867, riss das Sturmgeläut aus dem Türmchen der Bergkapelle die Nachbarn aus dem Schlaf. Fast gleichzeitig ertönten die Hörner der Nachtwächter und verkündeten den Ausbruch eines Brandes. Das Eckhaus Nr. 948 an der Judenstraße, das heute die Nummer 9 trägt, brannte lichterloh, noch weiter angefacht durch einen gewaltigen Sturmwind. Haushohe Flammen und Funkengarben stiegen aus dem brennenden Haus in den Himmel. Die Nachbarn aus weitem Umkreis des Hauses eilten zur Hilfe herbei, wohl wissend, dass sich dieser Brand, durch den herrschenden Sturm, leicht auf das ganze Bergviertel ausdehnen konnte. Dennoch verging geraume Zeit bis zum Beginn der Löscharbeiten. Durch den herrschenden starken Frost waren die beiden wichtigsten Wasserstellen der Umgebung, der „Bernesch-“ und der „Heinens-Pfuhl“ so stark zugefroren, dass auch ein Aufhacken keinen Erfolg brachte. Zwei Brunnen in der Nachbarschaft waren im Handumdrehen leergeschöpft. Zudem hatte sich die Stadtverwaltung, trotz jahrelangen Herumredens, bisher nicht zu der Aufstellung einer schlagkräftigen Feuerwehr entscheiden können.

So waren die vielen Helfer zur Untätigkeit gezwungen, obwohl Spritzen und Feuerleitern an der Bergkapelle bereit standen. Endlich, gegen 7 Uhr – als kaum mehr etwas zu retten war – kam eine geringe Menge Wasser. Der Fuhrmann Heinrich Nahoe hatte in der Nähe des Waisenhauses ein gefülltes Wasserfass aufgetrieben und brachte es zur Brandstelle, wo es im Handumdrehen mit Brandeimern leergeschöpft wurde, doch war zu diesem Zeitpunkt das Haus beinahe völlig niedergebrannt. Nur das Feuer am Dachstuhl des angrenzenden Hauses konnte gelöscht werden.

Schnell verbreitete sich die Schreckensnachricht, dass der Hausbesitzer, Landwirt Franz Notai, und sein jüngster Sohn in den Flammen umgekommen seien. Lesen wir dazu im Bericht des Polizeikommissars Siebels:

„...Der Brand ist durch brennende Kohlen, welche aus einem geheizten Ofen auf die Diele gefallen sind, entstanden… Der Versuch, sich über die Treppe durch die Haustür zu flüchten, misslang, weil die Treppe bereits brannte; sie hatten keinen anderen Ausweg, als durch den mit dem Wohnhause in Verbindung stehenden Heuboden, durch welchen sich zwei Angehörige der Verunglückten, die Ehefrau des Notai und der 24jährige Sohn Victor, sowie ein gewisser Leonard Pelzer mittelst einer Öffnung in den Viehstall und von da aus ins Freie flüchteten. Als die beiden Verunglückten aber sich auf demselben Wege retten wollten, war der Heuboden bereits so mit Rauch erfüllt, dass sie wahrscheinlich durch den Rauch erstickt und von den eindringenden Flammen verzehrt sind...“ Von den Verunglückten wird keine andere Spur gefunden als der Teil eines menschlichen Knochens, der durch Dr. Hirte als zu einem Zehn- bis Elfjährigen gehörig identifiziert wird.

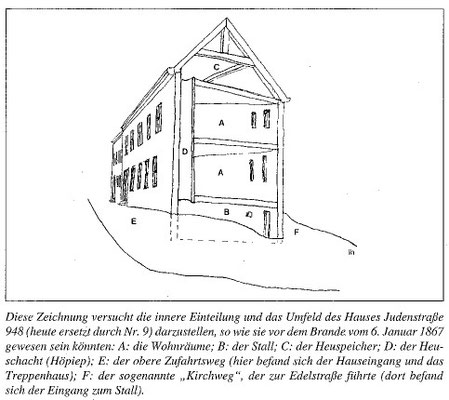

Dieser Bericht, in dem die Flucht über den Heuboden in den Viehstall und von da aus ins Freie beschrieben wird, bedarf einer Erläuterung : Für Häuser, die man in einer Hanglage erbaute, hatte man in Eupen eine Bauweise entwickelt, die gleichermaßen sparsam wie originell war. Diese Häuser hatten keinen Keller. An seiner Stelle entstand hier der Stall, dessen hinterer Teil in den Hang hineingebaut wurde und der an der tieferen Seite einen ebenerdigen Ausgang hatte. Darüber entstand das Wohnhaus, dessen Eingang zum Erdgeschoss sich an einer höheren Stelle des Hanges befand. Von dort aus war auch das erste Stockwerk über die Treppe erreichbar. Das Dachgeschoss diente der Lagerung des Heus, das über eine Luke an der Giebelseite des Hauses eingebracht wurde. Für die spätere Verfütterung wurde das Heu durch einen Schacht im Innern des Hauses direkt in den Stall hinabgeworfen. Dieser Schacht, im Volksmund „Höpiep“ genannt, durchquerte die bewohnten Stockwerke meist in einer Hausecke. So wird verständlich, dass – wie im Bericht angegeben – die Familie, als sie die nach unten führende Treppe nicht mehr benutzen konnte, auf den Heuboden ins Dachgeschoss stieg, um sich von dort aus durch die „Höpiep“ zu retten.

Aus Erzählungen, die wir von alten Anwohnern des Bergviertels hörten, ging hervor, dass sich Frau Notai bei ihrer Flucht durch die Höpiep beim Absprung in den Stall an den Hörnern der verendeten Kühe erheblich verletzt hatte. Weiter hörten wir in diesen Erzählungen, dass der im Feuer umgekommene Hubert Franz Notai wohl wegen seines enormen Leibesumfanges in der Höpiep stecken geblieben sei, seinen kleinen Sohn auf den Schultern. Leuten mit überdurchschnittlichem Appetit gab man damals noch den Rat, diesen Appetit etwas zu zügeln, damit es ihnen nicht einmal gehe wie „Nottiken ä gen Höpiep“.

Nicht nur zwei Todesopfer waren bei diesem Brand zu beklagen. Offenbar hatten auch die Nachbarshäuser unter der Feuerbrunst gelitten. Durch den Brand werden auch einige Arbeiterfamilien obdachlos, für die auf Anregung des Landrates eine Sammelaktion durchgeführt wird.

Der tödlich verunglückte Familienvater, Hubert Franz Notet, der in der Sterbeurkunde als „Handelsmann“ erscheint, hatte sich offenbar zunächst in seinem Haus an der Judenstraße als Gerber niedergelassen, denn im Jahre 1842 stellt er den Antrag, dort eine Lohgerberei einrichten zu dürfen. Die Lage scheint uns zwar etwas eigenartig, aber er hatte wahrscheinlich erkannt, dass auch auf der Höhe des Berges immer ein genügender Wasservorrat für die Ausübung dieses Berufes vorhanden war. In dem diesbezüglichen Gutachten der Kreisverwaltung heißt es u.a.: „...Erlaubnis soll nur erteilt werden, unter der Bedingung, dass die Lohgerberbrühe nicht durch die Senklöcher dringe und so den hinter den Notetschen Hause gelegenen, sehr begangenen Kirchenweg, sowie den daselbst befindlichen öffentlichen Brunnen verunreinige.“

Der Brand und die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung hatte die Gemüter der Eupener gewaltig erregt. Der Stadtrat konnte nun die jahrelange Forderung der Bevölkerung und die Vorwürfe der Regierung wegen des Fehlens einer organisierten Feuerwehr nicht länger ignorieren. Schon eine Woche nach dem Brand, am 14. Januar, hatte er die Zusage von acht Eupener Bürgern, die bereit waren, Führungsstellen in der neuen Feuerwehr zu übernehmen. Am 21. Januar erschien die Feuerwehrordnung (von 1860!) in der Zeitung, und am 25. Januar lagen bei der Stadt schon 20 Anmeldungen für die Löschmannschaft vor.

Die Leitern der Sektion C der Eupener Feuerwehr wurden unter einem Schutzdach an der Bergkapelle aufbewahrt. | Foto: C. Laue

Das erste Bild hier unten stammt aus dem Jahr 1865, also aus der Zeit kurz vor der Brandkatastrophe.

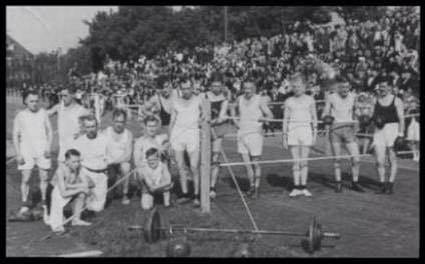

112. Sportanlagen Judenstraße

1848 gründeten mehrere Bürger den ersten Eupener Turnverein, der rasch zu einem festen Bestandteil des Vereinslebens wurde, jedoch schon 1853 seine Tätigkeit, infolge einer immer stärkeren Gängelung durch die staatlichen Behörden, wieder einstellen musste. 1861 konnte er wiederbelebt werden und eine neue Turnhalle in der Judenstraße beziehen. Diese Halle nutzte man übrigens auch für den Schulsport, dessen Wert „für die Volksbildung und die Wehrkraft des Vaterlandes“ nun mehr und mehr unterstrichen wurde.

Anfang des 20. Jahrhunderts begann das Sportwesen in Eupen breiteren Anklang zu finden. Sogar in den Schulen wurde Turnen, Sport und Spiel zu einem Unterrichtsfach. Hatte man sich bis dahin für die Ausübung der sportlichen Tätigkeit mit dem Schulhof, einem öffentlichen Platz oder einer privaten Wiese begnügt, so wurde nunmehr der Ruf nach einer städtischen Spielwiese und Turnhalle immer lauter. Die Stadt sah sich genötigt, einen solchen Sportplatz einzurichten und bemühte sich eine geeignete Stelle zu finden, die sowohl von den Schulen der Oberstadt als auch von der Unterstadt gut erreichbar gelegen war. Im Jahre 1909 entschloss sie sich von den Erben Engelbert Bosch das Wiesengut „auf dem Pfuhl“ anzukaufen. Die Lage des Gutes, für beide Stadtteile gleich günstig, und die zum Gutshof gehörigen Grundstücke eigneten sich sowohl für die Anlage eines Spielplatzes als auch zur Erbauung einer Turnhalle. Seit 1909 stand nun das Wiesenland als gemeinsamer Spielplatz für die Schulen der ganzen Stadt und für verschiedene Turn- und Sportvereine in Benutzung. Erst nach dem 1. Weltkrieg erfolgte der Abbruch des alten Gutshofes „Auf dem Pfuhl“ und die Trockenlegung des Wiesenpfuhls. Und erst viel später noch entstand die Sportanlage „Städtisches Stadion“, wie wir sie heute kennen. In den 1920er Jahren nannten die Eupener diese Sportwiese „op ge panorama“ (Auf dem Panorama).

Erster „organisierter“ Eupener Fußballverein war der 1906 in der Unterstadt gegründete FC Fortuna, der sich 1918 in „Verein für Jugend- und Volksspiele“ umbenannte, und auch Leichtathletik, Schlagball und Schwimmen betrieb. Mit dem später in FC Eupen umbenannten Ballspielclub Eupen trat 1920 in zweiter Fußballverein auf den Plan. Schon bald war der städtische Sportplatz „Panorama“ - das heutige Station – durch die Spiele der beiden Vereine, Trainingszeiten, Militärübungen usw. völlig überlastet. Deshalb zog der „Verein für Jugend- und Volksspiele“ 1921 zum „Jugendsportplatz am Erholungsheim“ (später Sanatorium) dem heutigen Standort der A.S.-Anlage, um.

Panorama

Diesen Namen wünschten sich die Anwohner einer neuen Straße, die aus einem früheren Wiesenweg zum Schorberg von der Judenstraße her gegenüber dem „Städtischen Stadion“ entstanden war und in den 1960er Jahren bebaut wurde. Die Bezeichnung ist wirklich zutreffend, denn es bietet sich von hier aus ein herrlicher Weitblick über das Haastal und den Wald.

113. Judenstraße - Anekdoten

Eine größere Ansiedlung von Juden im Eupener Raum ist nie nachgewiesen worden. 1580 taucht bereits die Bezeichnung Jeudestraat auf und 1645 Judestrass. Vor der Errichtung der Bergkapelle stand dort bereits im 17. Jahrhundert ein Heiligenhäuschen, das dem heiligen Johannes geweiht war. Die alte Schreib- und Ausdrucksweise für Johann war „Jöes“. Der Eupener Heimatforscher Gottfried Loup vermutet einen Formfehler, der dazu führte, dass aus dem Jöes/Jöös „Jütt“ wurde, wonach die Straße fälschlicherweise in Judenstraße verhochdeutscht wurde. Es handelt sich hierbei also nur um eine Vermutung zur Deutung dieser Bezeichnung.

Der Heimatforscher Alfred Gillessen ist jedoch der Meinung, dass einige Juden in Eupen gewohnt haben müssen, da die Bezeichnungen Jeudestraat bereits im Jahr 1580 und Judestrass 1645 auftauchen, noch bevor es die Bergkapelle gab. Im Edikt vom 14. Juli 1555 verordnete Papst Paul IV., dass die Juden in einer getrennten Straße oder einem Viertel wohnen sollten. Im Falle Eupens müssen wir uns eine Straße allerdings als kleine Ansiedlung, als Fleckchen vorstellen und nicht als großen Straßenzug. So finden wir auch in Aachen und in St. Vith eine Judengasse. Außerdem heißt Jude „Jüdd“ im Eupener Dialekt und Johann „Schäng“ oder „Schang“ und nicht „Jöes“. Auch in der Franzosenzeit wurde der Name der Straße mit „Rue des Juifs“ übersetzt.

Mit Klarheit ist die Herkunft der Bezeichnung „Judenstraße“ in Eupen also nicht zu deuten. In der Nazizeit wurde die Straße übrigens in „Rötgener Straße“ umbenannt...

Auf der Judenstraße 30 war mit der Wirtschaft Burtscheidt eine Ausspannung verbunden, die von den Eifeler Kartoffelhändlern aufgesucht wurde, die meistens aus der Gegend von Strauch mit ihren Wagen kamen. Auf diesem Wege kamen ihnen zwei Eupener Originale schon entgegen, um sich als Sackträger beim Verkauf der Kartoffeln engagieren zu lassen. Es waren ein gewisser Vandenesch mit dem Beinamen „Schnös“ und sein Kamerad Schmitz, „Schlobbek“ zubenannt.

162. Großbrand auf der Judenstraße

221. D'r Geïtebock van op-gen Jö'stro't

226. Jugendinfrastruktur an der Judenstraße

Mitte der 80er Jahre wurde im Eupener Stadtrat beschlossen, das an der Judenstraße zwischen Kaplanei und Reithalle Moorenhöhe gelegene Anwesen aufzukaufen um dort eine Jugendinfrastruktur zu

ermöglichen, die von Jugendgruppen und offener Jugendarbeit genutzt werden sollte. Doch 1990 wurden diese Pläne wieder über den Haufen geworfen, mit dem Ziel, die unliebsame Ecke der Judenstraße

komplett zu sanieren. Gemeint war damit seinerzeit die Verbindung von drei Grundstücken zu einem Areal in zentraler Lage welches neue urbanistische Möglichkeiten bieten sollte. 30 Jahre später

ist das hochgepriesene Terrain zu einem Abstellplatz für Weihnachtsmarktbuden und einem illegalen Abladeplatz für wilden Müll verkommen. Jetzt soll zumindest der Parkplatz neben dem Haus Samaria

instandgesetzt und aufgewertet werden.

232. Woche des Spiels

Vom 14. bis 21. September 1974 wurden die Anlagen des Städtischen Stadions an der Judenstraße in ein Kinderparadies verwandelt. Die Woche des Spielens lud ein, die letzten Neuigkeiten auf dem Spielzeugmarkt zu entdecken und auszuprobieren. Mehrere tausend Kinder und Eltern ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen...

240. Jugendherberge an der Judenstraße

Seit 1939 steht die Eupener Jugendherberge auf der Anhöhe des Panorama und bietet selbiges auf die Unterstadt und die gegenüberliegenden Höhen des Hertogenwaldes. Doch wer weiß noch, dass zu

Beginn der 50er Jahre eine alternative Unterkunft im Jünglingshaus auf der Neustraße eingerichtet wurde? Solange, bis 1957 die alte Jugendherberge soweit wiederhergestellt war, dass sie ihrer

Bestimmung wieder zugeführt werden konnte. 1966 wurde das Gebäude erweitert und galt zwischenzeitlich als bestbesuchte Jugendherberge Belgiens.